en

names in breadcrumbs

ワシントン条約附属書I 分類 界 : 動物界 Animalia 門 : 脊索動物門 Chordata 亜門 : 脊椎動物亜門 Vertebrata 綱 : 鳥綱 Aves 目 : ツル目 Gruiformes 科 : ツル科 Gruidae 属 : ツル属 Grus 種 : タンチョウ G. japonensis 学名 Grus japonensis (Müller, 1766)[4] 和名 タンチョウ[4][5][6][7][8][9] 英名 Japanese crane[3][7][8]

ワシントン条約附属書I 分類 界 : 動物界 Animalia 門 : 脊索動物門 Chordata 亜門 : 脊椎動物亜門 Vertebrata 綱 : 鳥綱 Aves 目 : ツル目 Gruiformes 科 : ツル科 Gruidae 属 : ツル属 Grus 種 : タンチョウ G. japonensis 学名 Grus japonensis (Müller, 1766)[4] 和名 タンチョウ[4][5][6][7][8][9] 英名 Japanese crane[3][7][8]タンチョウ(丹頂[10]、Grus japonensis)は、鳥綱ツル目ツル科ツル属に分類される鳥類。

その美しさから、日本や中国では古来深く親しまれてきた鳥である[11][12]。 折鶴、千円札、昔話などで身近なことから、鶴(タンチョウ)は日本を象徴する鳥になっている。

日本(北海道東部)、ロシア南東部、中華人民共和国、大韓民国北部、朝鮮民主主義人民共和国[3]

種小名japonensisは「日本産の」の意。

アムール川流域で繁殖し、冬季になると江蘇省沿岸部や朝鮮半島ヘ南下し越冬する[4]。 日本では北海道東部に周年生息(留鳥)し、襟裳岬以東の太平洋岸・根室海峡沿岸部・オホーツク地区・1982年以降は国後島や歯舞諸島・2004年以降は宗谷地区でも繁殖している[4]。越冬地は主に釧路湿原周辺だったが、近年は十勝平野西部や根室地区での越冬例が確認・増加している[4]。 日本で最も有名な生息地は釧路湿原一帯であるが極稀に石狩平野の上空を飛来することがあり、鳴き声が聞かれる。2015年5月31日に札幌上空で飛来が確認された。

全長102 - 147センチメートル[4]。翼長64 - 67センチメートル[6]。翼開長240センチメートル[6]。体重4 - 10.5キログラム[4]。全身の羽衣は白い[4][9]。眼先から喉、頸部にかけての羽衣は黒い[4][7][8][9]。

頭頂には羽毛がなく、赤い皮膚が裸出する[4][5][7][8][9]。タン(丹)は「赤い」の意で、頭頂に裸出した皮膚に由来する[5]。虹彩は黒や暗褐色[8]。嘴は長く、色彩は黄色や黄褐色。後肢は黒い[8]。次列風切や三列風切は黒い[4][7][8][9]。気管は胸骨(竜骨突起)の間を曲がりくねる[8]。

湿原、湖沼、河川などに生息する[8]。冬季には家族群もしくは家族群が合流した群れを形成する[7][9]。日本の個体群と大陸産の個体群は鳴き交わしに差異がある[9]。

食性は雑食で、昆虫やその幼虫、エビ類・カニ類などの甲殻類、カタツムリ類・タニシ類などの貝類、ドジョウ類・コイ・ヤチウグイ・ヌマガレイなどの魚類、エゾアカガエルなどのカエル、アオジ・コヨシキリなどの鳥類の雛、ヤチネズミ類などの哺乳類、セリ・ハコベなどの葉、アシ・スゲ・フキなどの芽、スギナの茎、フトモモ・ミズナラなどの果実などを食べる[6]。

繁殖様式は卵生。繁殖期に1 - 7平方キロメートルの縄張りを形成する[5][9]。湿原(北海道の個体群は塩性湿原で繁殖した例もあり)や浅瀬に草や木の枝などを積み上げた直径150センチメートル、高さ30センチメートルに達する皿状の巣を作り、日本では2月下旬から4月下旬に1 - 2個の卵を産む[4][7][9]。日本では大規模な湿原の減少に伴い、河川改修によってできた三日月湖や河川上流域にある小規模な湿地での繁殖例が増加している[4]。雌雄交代で抱卵し[5][9]、抱卵期間は31 - 36日[6][8]。雛は孵化してから約100日で飛翔できるようになる[9]。

日本では1133年の詩序集が丹頂という名称の初出と推定されている[13]。 奈良時代以降は他種と区別されず単に「たづ・つる」とされ、主に「しらたづ・しろつる」といえば本種を差していたがソデグロヅルも含んでいたと推定されている[13]。江戸時代には白鶴は主にソデグロヅルを指すようになったが、本種が白鶴とされる例もあった[13]。 江戸時代の草本学でも、現代と同様に鶴といえば本種を指す例が多かった[13]。1666年の訓蒙図彙では鶴(くわく)の別名として「つる、たづ、仙禽」が挙げられ仙禽は本種の漢名であること、不審な点はあるものの図から鶴といえば主に本種を差していたと推定されている[13]。一方で1695年の頭書増補訓蒙図彙では図は変わらないものの、本種ではなくソデグロヅルかマナヅルを差したと思われる本草網目からの引用・訳文と推定される解説(頬や後肢が赤い)が付け加えられている[13]。1789年の頭書増補訓蒙図彙大成では解説は変わらないものの図が新たに描きおこされ、たんてう(丹頂)の別名も追加された[13]。本朝食鑑では、「鶴は和名類聚抄にある葦鶴(あしたづ)で、俗称は丹頂である」と紹介している[13]。古くはより広域に分布し一般的であったか、後述するように縁起物や芸術作品といった造形物を目にする機会が多かったことから鶴といえば本種という認識が定着していったと考えられている[13]。一方で古くは現代よりも広域に分布していたとはいえ日本全体では本種を見ることはまれであり、実際には鶴はマナヅルを差していたという反論もある[13]。地域差もあり備後国(福山志料1809年)・周防国(周防産物名寄1737年)・長門国(舟木産物名寄帳1739年)の文献では鶴の別名を「マナツル」としており、これらの地域では鶴はマナヅルを指していたと推定されている[13]。紀州国(紀伊国続風土記1839年)では特徴(頭頂が白く頬が赤い)から鶴(白鶴)はソデグロヅルを指していたと推定され、紀産禽類尋問誌(年代不明)では丹頂は飛来しないとする記述がある[13]。 1708年の大和本草には頭頂が赤く後肢が黒い松前(北海道)に分布する「丹鳥」という鳥類の記述があるが、色は黒いとされている[13]。小野蘭山による1801年の大和本草批正では「丹頂」と「丹鳥」を区別し、「丹鳥」は「玄鶴」であるとしている[13]。玄鶴に関しては定義が不明瞭なため同定は困難でオグロヅル・カナダヅル・クロヅル・ナベヅル・ナベコウ・セイケイ(玄鶴の別名を青鶏とする文献があるため)を指すなど複数の説がある[13]。「丹鳥」を本種とする考えもあり「丹鳥」を「丹頂」に書き換える例も多く見られるが、古くは「丹鳥」は複数の定義をもつ語であったと考えられ大戴礼記・あい嚢鈔・和爾雅ではホタルの別名、本草網目目録啓蒙ではキンケイを指す語であったと推定されている[13]。観文禽譜では本種に朝鮮鶴の名称をあてた例もあるが、これは単に朝鮮半島に由来する鶴の意と推定されている[13]。

アイヌ語では「サロルンカムイ」と呼ばれ[5]、これは「葦原の神」の意がある[6]。縁起物や芸術作品のモチーフとされることもあった[13]。1964年に北海道の道鳥に指定されている[5]。

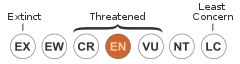

アムール川流域では野火による植生の変化や巣材の減少により、中華人民共和国では農地開発による繁殖地の破壊などにより生息数は減少している[7]。1975年のワシントン条約発効時からワシントン条約附属書Iに掲載されている[2]。

生息数が順調に増加していることを受け、2016年7月、給餌などの保護増殖事業を行っている環境省がこれらの事業を将来的に終了する方針を示している [16] 。

採食

江戸時代には、江戸近郊の三河島村(現在の荒川区荒川近辺)にタンチョウの飛来地があり、手厚く保護されていた[17]。 タンチョウは毎年10月から3月にかけて見られたという[17]。幕府は一帯を竹矢来で囲み、「鳥見名主」、給餌係、野犬を見張る「犬番」を置いた[17]。 給餌の際はささらを鳴らしてタンチョウを呼んだが、タンチョウが来ないときは荒川の向こうや西新井方面にまで探しに行ったという[17]。 タンチョウは午後6時頃から朝6時頃まではどこかへ飛び去るので、その間は矢来内に入ることを許された[17]。 近郷の根岸、金杉あたりではタンチョウを驚かさないように凧揚げも禁止されていたという[17]。

こうした“鶴御飼附場”では将軍が鷹狩によって鶴を捕らえる行事も行われた。これについては鶴御成を参照されたい。

東アジアにおいては古くから、タンチョウはその清楚な体色と気品のある体つきにより特に神聖視され、瑞鳥とされ[11]、ひいては縁起のよい意匠として、文学や美術のモチーフに多用されてきた[11]。 また、「皇太子の乗る車」を指して「鶴駕(かくが)」と呼ぶ[18]ように、高貴の象徴ともされた。

道教的世界観の中ではとくに仙人、仙道と結びつけられ、タンチョウ自体がたいへんな長寿であると考えられた[注釈 1]ほか、寿星老人が仙鶴に乗って飛来するとか[12]、周の霊王の太子晋が仙人となって白鶴に乗って去った[18]といった説話が伝えられている。 舞楽の曲に『崑崙八仙』(ころばせ)と呼ばれるものがあり、奈良国立博物館には同名の舞楽面が伝わっているが、この舞は崑崙山に住む八人の仙人“崑崙八仙”(こんろんはっせん)が鶴の姿になって舞い踊る様を表すという[19]。

なお、古来の日本で「花」といえば梅を指したのと同じように、伝統的には、中国や日本で単に「鶴」と言えばタンチョウを指しているのが通常である[11][20]。 また古くは鶴を指して「たづ」とも呼んだ。

難波潟 潮満ちくらし 雨衣 たみのの島に たづ鳴き渡る (詠み人知らず、古今和歌集 ⑰雑上 #913)

8世紀の皇族・長屋王の邸宅跡地からはタンチョウらしき鶴の描かれた土器が出土しており、これが現在知られている中で最古のタンチョウを描いた文物である[21]。平安時代から室町時代にかけては鏡の装飾に鶴文(つるもん)が多く使われた[12]。

鶴ほど広範囲にさまざまな意匠に用いられているモチーフは他に例がなく[12]、鎌倉時代の太刀や笈(おい)、紀貫之の用いた和歌料紙、厳島神社の蒔絵小唐櫃、日光東照宮陽明門の丸柱、仁阿弥の陶器、海の長者の大漁祝い着、沖縄の紅型染め、久留米の絵絣、修学院離宮の茶室に見られる羽子板形の七宝引手、光琳の群鶴文蒔絵硯箱、江戸の釜師・名越善正の鋳た鶴に亀甲菊文蓋の茶釜など、その実例を挙げるにおよんでは枚挙にいとまがないという[12]。

室町時代に入る前後から宋・元時代の中国から花鳥画の習俗が日本へ入ってくると、優美な姿のタンチョウは好んで描かれるモチーフのひとつとなり、伊藤若冲のような画風の異なるものも含め、多くの画家によって現在まで多数の作品が描かれている。

通俗的には、「亀は万年の齢を経、鶴は千代をや重ぬらん」と能曲『鶴亀』や地唄にも謡われるように、鶴と亀はいずれも長寿のシンボルとされ、往々にしてセットで描かれてきたほか、また花鳥画以来の伝統として松竹梅などとあわせて描かれることも多い。花札の役札「松に鶴」などもこうした流れのものであるということができる。

アイヌ民族の間にはタンチョウの舞をモチーフにした舞踊なども伝えられている[22]。

近年の文化上の事例としては、1964年(昭和39年)、北海道の道鳥に指定されている[23]ほか、1984年(昭和59年)に発行された千円紙幣は裏面にタンチョウの意匠を用いている。 日本航空のシンボルマークはいわゆる「鶴丸」だが、これはタンチョウのイメージに乗せて用いられている[24]。

熊代熊斐『双鶴図』(18世紀)。

大友月湖『双鶴図』(18世紀)。

伊藤若冲『双鶴図』(18世紀、右隻)。若冲はタンチョウをモチーフに多数描いているが、この絵では創意により嘴に歯を描き加えている。

横山華山『松鶴図』、19世紀。

狩野養信筆(19世紀)。モチーフとしては非常によく描かれた定番的なものである。

明治初期に制作された山車の四方幕。千葉県佐倉市。

中国で最も初期の鶴を象った文物といえば春秋戦国時代の青銅器「蓮鶴方壺(中国語版)」がよく知られているが、さらに古い殷商時代にも墳墓から鶴を象った彫刻が出土しているという[25]。

道教では、前述のとおり、タンチョウは仙人の象徴、不老長寿の象徴とされ珍重された[11]。 いっぽう俗信としては、タンチョウの頭頂部からは猛毒の物質が採れるとされ、「鶴頂紅」「丹毒」などと呼ばれることがあった[注釈 2]。

2007年に中華人民共和国国家林業局が、同国の国鳥にタンチョウの選定を提案し、国務院も受け入れたが、タンチョウの学名、英名ともに「日本の鶴」を意味することから、後に議論を呼ぶこととなった[26]。 中国では先述のとおり、古くからタンチョウが親しまれ愛されてきた経緯がある。選定の際にはインターネットでのアンケートを参考にしており、全510万票のうち65%を獲得するという圧倒的な得票率であったという[26]。

1112(政和2)年のある日、皇宮の上に忽然と祥雲生じ、群鶴が舞い、衆人みなこれを目撃したという。この作品は、文人として知られる皇帝・徽宗が、これを記念して描き、詩を添えたもの。

沈銓『松梅双鶴図』、18世紀。

頤和園・楽寿堂の鶴像