en

names in breadcrumbs

(本文参照)

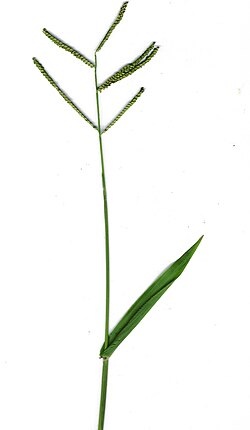

スズメノヒエ属(スズメノヒエぞく、学名: Paspalum)は、単子葉植物イネ科の属の一つ。草本である。日本にはいくつもの種があり、背が高いもの低いもの、大きいもの小さいものとあるが、いずれも多年草である。共通する特徴は、ほぼ円盤形をした小穂である。

花序の枝(総)の片面に小穂を普通は2列につける。この属の小穂は、丸っこくて腹背に偏平なのが特徴である。また、ほとんど柄がないか、ごく短い柄で軸についている。小穂には小花が一つだけ含まれ、第一小花はなくなっている。穎はどれもほぼ同じ大きさで、第一穎はほとんど消失、第二穎は薄くて花軸の側にある。熟すると小穂全体が落下する。

よく似ているのがナルコビエ属(英語版) (Eriochloa) で、軸と小穂の位置関係が裏表になっているほか、軸が偏平でないことで区別される。

スズメノヒエ属は世界の熱帯から暖帯を中心に約200種を含むおおきな属である。日本には四種ほどの原産種があるほか、いくつかの帰化種がある。

日本では特に大きな利用はない。牧草として用いられるものもある。シマスズメノヒエは牧草としてはダリスグラス、アメリカスズメノヒエはバヒアグラスと呼ばれている。害の方では、多くは雑草であり、さほど大きな影響は持たないが、キシュウズズメノヒエは有力な水田雑草として重要である。沖縄ではタチスズメノヒエがサトウキビ畑の強力雑草として知られる。

スズメノコビエは日本では雑草ですらない野草であるが、インドでは Kodra と呼んで、種子を食用するために栽培されることもある。サワスズメノヒエは塩害に強い芝生として利用されている。

姿もかなり多様であるので、日本産の代表的なものを、いくつかに分けて説明する。スズメノヒエはほぼ中の上くらいの大きさであるので、まずこれについて説明する。

以下の種はスズメノヒエに似た姿の、株立ちになる背の高い草である。

以下の種は、小型で横に這う草で、匍匐枝を出し、一面に広がる。這ってイネなどに絡まるために農家などからは「夜這い草」の俗称で呼ばれ、駆除の対象になっている。

スズメノコビエ

P. scrobiculatum

タチスズメノヒエ

P. urvillei

シマスズメノヒエ

P. dilatatum

アメリカスズメノヒエ

P. notatum

ヤマスズメノヒエ、クモマスズメノヒエなどはスズメノヒエの名を持ってはいるが、これらは別属であることはもちろん、イネ科ですらなく、イグサ科スズメノヤリ属に含まれるものである。見かけは全く類似していない。